Mostrando entradas con la etiqueta el mayista. Mostrar todas las entradas

Mostrando entradas con la etiqueta el mayista. Mostrar todas las entradas

domingo, 26 de febrero de 2017

domingo, 10 de abril de 2016

Arqueología Mexicana Especial 67- Códice de Dresden

Contenido

•

Historia del Códice de Dresde •

El códice en el siglo XXI

•

El códice durante el siglo XVIII •

Contenido del Códice de Dresde

•

El códice en el siglo XIX •

Características de esta edición

•

El códice en el siglo XX •

Códice de Dresde.

Parte 1. Edición facsimilar

Parte 1. Edición facsimilar

Historia del Códice de Dresde

El Códice de Dresde es uno de los tres manuscritos jeroglíficos mayas cuya autenticidad nadie ha puesto en duda –los otros dos son los códices de Madrid y de París–; se trata de un libro plegado de papel amate (Ficus cotinifolia), aunque cada hoja está cubierta con una capa delgada de cal o estuco que servía para darle tersura. En los textos jeroglíficos mayas el nombre de dicho tipo de papel, de los códices mismos y de la deidad que habitaba en el interior de tales objetos era hu’un.

El hu’un o códice que nos ocupa tiene 39 hojas, la mayoría de las cuales están escritas y pintadas por ambos lados. Cada hoja mide 20.4 cm de alto por 9 de ancho, lo que da un total de 3.50 m de largo cuando está extendido. Actualmente está resguardado en la Biblioteca del Estado de Sajonia, en la ciudad de Dresde, Alemania.

TEXTO COMPLETO EN LA EDICIÓN IMPRESA

El códice durante el siglo XVIII

En 1963 Michael D. Coe publicó un hallazgo que mostraba que el códice fue utilizado en 1796 por el barón Von Rocknitz, quien en una obra sobre decoración de interiores empleó sus diseños para adornar una habitación en el estilo “mexicano”.

TEXTO COMPLETO EN LA EDICIÓN IMPRESA

El códice en el siglo XIX

En 1826 el italiano Agustino Aglio visitó Dresde por orden de Kingsborough para realizar un facsímil del códice por medio de calcas. Aglio no encontró un códice unido, sino dos pedazos, uno de 24 y el otro de 15 hojas. No se sabe si el códice que adquirió Götze ya estaba así dividido o si se trata de una separación hecha después de su ingreso a la biblioteca, pero esta forma en que el códice fue encontrado por Aglio ha determinado la paginación confusa que tiene el manuscrito hasta el día de hoy. Grosso modo puede decirse que la sección más larga corresponde a las páginas 1 a la 24 (anverso) o 25 a la 45 (reverso), mientras que el fragmento más corto va de la página 46 a la 60 (anverso) o 61 a la 74 (reverso). El códice fue publicado por primera vez de forma completa en el volumen 3 de la obra Antiquities of Mexico (1831-1848) de Kingsborough.

TEXTO COMPLETO EN LA EDICIÓN IMPRESA

El códice en el siglo XX

La cuarta edición completa del Códice de Dresde vio la luz en Guatemala en 1930 y es obra de J. Antonio Villacorta y Carlos A. Villacorta. Es una versión completamente dibujada a línea que, a pesar de tener algunas inexactitudes, sigue siendo de gran valor didáctico. Por ello fue reimpresa en 1976.

La quinta edición completa, de 1932, fue obra del antropólogo William Gates. Se trata de la primera edición en formato de biombo y de la única edición tipográfica, pues Gates mandó a fundir tipos especiales de imprenta para cada jeroglífico y, según parece, les colocó el color a mano.

TEXTO COMPLETO EN LA EDICIÓN IMPRESA

El códice en el siglo XXI

Otra vía de investigación sobre los jeroglíficos mayas, que incluye también a los códices, es la de los tropos o figuras retóricas, que permiten analizar ese tipo de testimonios como ejemplos de la literatura maya: metáforas, paralelismos, sinonimias, etc., algunos de los cuales aparecerán en este comentario. Sobre este tema destacan las aportaciones de Lacadena (2007; 2009; 2010).

Un catálogo de jeroglíficos de los códices mayas fue publicado en 2009 por Martha J. Macri y Gabrielle Vail, una valiosa herramienta de trabajo.

TEXTO COMPLETO EN LA EDICIÓN IMPRESA

Contenido del Códice de Dresde

Es una compilación de complejos almanaques adivinatorios, tablas astronómicas, calendáricas y numéricas, cuyo fin último es la pronosticación del futuro en el marco de un orden sagrado, instituido desde los tiempos míticos arcanos, sin dejar de lado importante información ritual. El fundamento tanto de los augurios como de las ceremonias religiosas son los mitos cosmogónicos. Sus contenidos son variados, pues incluye vaticinios para diversos aspectos de la vida cotidiana de los campesinos, para los ciclos de Venus, de la Luna y de los eclipses, para los k’atuunes o periodos de 20 años de 360 días cada uno, para la lluvia, la sequía, los ritos de año nuevo, las ceremonias agrícolas de los “quemadores” y posiblemente para los movimientos del planeta Marte; además proporciona información valiosa sobre los mitos y los atributos de los dioses, mucha de la cual no se encuentra en otros documentos mayas.

TEXTO COMPLETO EN LA EDICIÓN IMPRESA

Características de esta edición

Las fotografías de esta edición están tomadas de la de Förstemann (1892). El ejemplar que consultamos pertenece a la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia del inah. Deseamos agradecer al Dr. Baltazar Brito Guadarrama, director de esa biblioteca, las facilidades que nos dio para reproducir el códice.

La brevedad del espacio exige sacrificar algunos aspectos del códice a lo largo del comentario. Por ejemplo, a cada uno de los textos augurales de los almanaques le corresponden cuatro o cinco fechas posibles, pero en esta edición preferimos darle importancia a la lectura fonética del texto jeroglífico, tomando en cuenta los avances de la epigrafía, en lugar de detallar los elementos calendáricos, que el lector podrá consultar, por ejemplo, en el comentario de Thompson (1972; 1988). Lo anterior obedece a que la interpretación de los ingredientes cronológicos no ha cambiado radicalmente desde hace décadas; no así las lecturas fonéticas de los jeroglíficos, que siempre es necesario actualizar.

TEXTO COMPLETO EN LA EDICIÓN IMPRESA

Códice de Dresde.

Parte 1. Edición facsimilar

Parte 1. Edición facsimilar

Almanaques misceláneos, serie I

Esta primera página es la más dañada del códice, en virtud de que comenzó a desgastarse desde que desaparecieron las posibles tapas que protegían el documento. A pesar de su elevado deterioro, puede afirmarse que contenía el mismo margen de líneas rojas o escarlatas que existe en el resto de las páginas. Del mismo modo, cada una de las secciones en las que están divididos verticalmente los folios se encuentra separada de las otras por líneas rojas. Esta característica ya se nota desde la página 1 del manuscrito de Dresde, como también el hecho de que a lo largo de todo el códice los números rojos aluden a fechas, mientras que los negros son números de distancia, es decir, intervalos entre las fechas, convención que fue descubierta por Förstemann (1892) y que comienza desde la misma página 1. Existe un relativo consenso en el sentido de que estaba dividida en tres secciones que, descritas de arriba a abajo, consisten en lo siguiente.

PÁGINA 3 (Escriba 2)

Almanaques misceláneos, serie II

Ésta es la primera página atribuida al escriba 2. Se encuentra dividida en tres secciones. La única que contiene escenas y textos es la superior (sección a). En cuanto a las secciones b y c, sólo se esbozaron los contornos de los signos de los días colocados en columnas a la izquierda del espacio compositivo, pero al parecer nunca se escribieron. Éste es el punto de vista que favoreció Thompson (1972), pero Grube (2012) cree que al parecer toda la página fue borrada y luego sólo se reutilizó la mitad superior. Parece que en las dos secciones inferiores el escriba intentó organizar el campo espacio-temporal en cinco segmentos con 52 días de separación, lo que obviamente hubiera dado lugar a dos almanaques de 260 días cada uno.

PÁGINA 24 (Escriba 3)

Tabla del planeta Venus

Esta página constituye la introducción a la tabla de Venus, que se extiende de la página 46 a la 50.

Venus es el tercer cuerpo más brillante del firmamento, después del Sol y la Luna. Los mayas le otorgaron una gran importancia y en este códice se le denomina Chak Ek’, ‘Gran Estrella’. Su ciclo aparente desde la Tierra o ciclo sinódico es irregular, aunque tiene un promedio de 583.92 días, pero los pueblos mesoamericanos lo calcularon en 584 días enteros, periodo idealizado y conocido como ciclo o rueda de Venus. Para un observador terrestre este periodo consta de cuatro fases de duración variable, que en el Códice de Dresde fueron estimadas en 236 días (estrella matutina por el oriente), 90 días (fase de desaparición más larga o conjunción superior), 250 días (estrella vespertina por el poniente) y 8 días (fase de desaparición menor o conjunción inferior). Del mismo modo, los mesoamericanos le otorgaron una gran importancia a la coincidencia de que cinco ruedas de Venus (584 x 5) tienen la misma duración que ocho años vagos (365 x 8), periodo que consta de 2 920 días y principio básico que estructura esta tabla. De este modo, cada una de las cinco páginas que van de la 46 a la 50 alude a una rueda de Venus (584 días), al tiempo que las cuatro fases de 236, 90, 250 y 8 días están presentes en cada una de esas mismas cinco páginas, lo que da lugar a 20 estaciones (5 x 4), cada una de las cuales estaba regida por un dios distinto.

TEXTO COMPLETO EN LA EDICIÓN IMPRESA

lunes, 3 de agosto de 2015

Escultura encontrada en Petén refleja la veneración al jaguar en la cultura maya

Una escultura en estuco policromo, del Período Clásico Temprano de la

cultura maya (250 a.C. 600 d.C.), cuestiona a los arqueólogos, quienes

aún no cuentan con la información suficiente para determinar si se trata

de la figura de un guerrero preparado para la batalla o un danzante

ritual que simula ser un jaguar.

La pieza fue encontrada en la década de 1990, al sureste del lago Petén Itzá, Petén, cuando se cavaba un pozo. Representa a un hombre boca abajo, vestido lujosamente con piel de jaguar y ornamentos, con los brazos y la pierna derecha flexionados, en actitud de avanzar sigilosamente sobre el suelo. Se exhibe en Artecentro Graciela Andrade de Paiz, 9a. calle 8-54, zona 1 de la capital.

Escultura en estuco policromo de un personaje masculino, posiblemente un guerrero o danzante ritual, con máscara de jaguar. Pieza del periodo clásico temprano (250 aC - 600 dC, de las Tierras Bajas Mayas, Suroeste del lago Petén Itzá, Petén, Guatemala.

“Vestirse de esa forma no era disfrazarse para esconder la identidad detrás de una máscara sino para adoptar los atributos del animal representado”, explica la arqueóloga Sofía Paredes Amauri, de la Fundación La Ruta Maya, entidad que custodia la pieza mencionada.

Vestir atuendos elaborados con piel de jaguar y hasta guantes con las garras de este felino, estaba reservado a la nobleza, guerreros, sacerdotes y danzantes. No era solo un elemento suntuario, sino se creía que concedía poderes sobrenaturales, como visión nocturna, habilidad para la caza, trepar árboles, sumergirse en el agua, entrada al inframudo o habitar las cuevas.

Al jaguar se le asociaba con sacrificios de sangre por ser un depredador, y se le reconocía como deidad del sol, del inframundo y el más respetado de lo animales. Su piel moteada con rosetas café y negro representaba el cielo estrellado.

La pieza fue encontrada en la década de 1990, al sureste del lago Petén Itzá, Petén, cuando se cavaba un pozo. Representa a un hombre boca abajo, vestido lujosamente con piel de jaguar y ornamentos, con los brazos y la pierna derecha flexionados, en actitud de avanzar sigilosamente sobre el suelo. Se exhibe en Artecentro Graciela Andrade de Paiz, 9a. calle 8-54, zona 1 de la capital.

Foto Prensa Libre: Edwin Castro

Escultura en estuco policromo de un personaje masculino, posiblemente un guerrero o danzante ritual, con máscara de jaguar. Pieza del periodo clásico temprano (250 aC - 600 dC, de las Tierras Bajas Mayas, Suroeste del lago Petén Itzá, Petén, Guatemala.

Venerado

Sea cual fuere el simbolismo de la escultura, los elementos que contiene reflejan la importancia que el jaguar, el felino más grande de América, tenía para los mayas en su vida y cosmovisión.“Vestirse de esa forma no era disfrazarse para esconder la identidad detrás de una máscara sino para adoptar los atributos del animal representado”, explica la arqueóloga Sofía Paredes Amauri, de la Fundación La Ruta Maya, entidad que custodia la pieza mencionada.

Vestir atuendos elaborados con piel de jaguar y hasta guantes con las garras de este felino, estaba reservado a la nobleza, guerreros, sacerdotes y danzantes. No era solo un elemento suntuario, sino se creía que concedía poderes sobrenaturales, como visión nocturna, habilidad para la caza, trepar árboles, sumergirse en el agua, entrada al inframudo o habitar las cuevas.

Al jaguar se le asociaba con sacrificios de sangre por ser un depredador, y se le reconocía como deidad del sol, del inframundo y el más respetado de lo animales. Su piel moteada con rosetas café y negro representaba el cielo estrellado.

Qué es el estuco

Era una pasta de cal o yeso mezclada con un pegamento orgánico aplicada a determinada superficie para posteriormente decorarla o colorearla. El templo I o del Jaguar, en Tikal, estaba revestido de este material y ricamente coloreado y decorado en sus crestería.

Foto Prensa Libre: Edwin Castro

Máscara: el personaje se cubre la cabeza y parte de la cara con piel de

jaguar. Al frente destacan los colmillos del felino. Deja al

descubierto el área de la boca.

Foto Prensa Libre: Edwin Castro

Orejeras: adornos circulares posiblemente de jade cubren las orejas delpersonaje.

Foto Prensa Libre: Edwin Castro

Collar: cordel de varios hilos atado en la parte posterior del cuello,

de cuentas de jade y adorno en forma de pompón elaborado de fibra

vegetal.

Foto Prensa Libre: Edwin Castro

Faldilla: originalmente amarilla y negra para simular la piel de

jaguar. Su uso se reservaba a gobernantes, nobles, militares y

danzantes. Consistía en una tela cuadrada doblada diagonalmente que se

amarraba a la cintura y cubría las caderas.

Foto Prensa Libre: Edwin Castro

Cinturón; estaba pintado de rojo y negro. Adornado con figuras de flores

de cuatro pétalos, rollitos de papel o tela y borlas con flecos.

Foto Prensa Libre: Edwin Castro

Tobilleras y brazaletes: de conchas o piezas tubulares de hueso o

jade, usados por los danzantes para producir sonidos. En las

danzas actuales se han sustituido por cascabeles.

Foto Prensa Libre: Edwin Castro

Pie derecho: muestra el empeño de los escultores por reproducir

fielmente el cuerpo humano. Al lado, se observa el maxtlatl o

taparrabo, pieza de tejido largo que se enrollaba varias veces a la

cintura, se pasaba entre las piernas y se anudaba atrás. Contenían

exuberantes decorados.

Foto Prensa Libre: Edwin Castro

Vista posterior de la estatua que destaca el manejo de la forma y posición humanas logradas por los aritstas.

Fuente: Prensa Libre: Edwin Castro

miércoles, 1 de julio de 2015

Las primeras culturas de Guatemala, Arqueología Mexicana índice 134

• Las culturas de Guatemala

•Samabaj, una isla sumergida en Atitlán

•El Altiplano Central maya, Kaminaljuyú y sus vecinos

•La zona de la boca costa en el Preclásico. Intercambio, interacciones y la antigua ciudad de Tak’alik Ab’aj

•Cotzumalguapa, una ciudad del Clásico

•Samabaj, una isla sumergida en Atitlán

•El Altiplano Central maya, Kaminaljuyú y sus vecinos

•La zona de la boca costa en el Preclásico. Intercambio, interacciones y la antigua ciudad de Tak’alik Ab’aj

•Cotzumalguapa, una ciudad del Clásico

Las culturas de Guatemala

Bárbara Arroyo

El territorio que hoy ocupa Guatemala formó parte del gran sureste mesoamericano en el que se desarrolló la gran civilización maya. También se asentaron otras poblaciones que interactuaron con grupos mayas, las cuales compartieron patrones culturales similares pero con idiomas distintos y características propias. La geografía de la región se distingue por distintos nichos ecológicos: las Tierras Bajas mayas, compuestas por suelos kársticos; el Altiplano maya, con sus bosques de pinos y encinos; la boca costa, con sus volcanes y ríos, y la planicie costera del Pacífico con suelos fértiles, ríos y ricos depósitos aluviales.

El territorio guatemalteco, diverso en su paisaje y composición geográfica, refleja la diversidad cultural que abrigó este territorio en tiempos antiguos. Cada región tiene sitios cuya jerarquía social demuestra sus grandes avances. En cada una se dieron desarrollos que dominaron varios ecosistemas, y a la vez en todas las zonas geográficas hubo extenso contacto e interacción por medio de rutas naturales de comunicación como los ríos y pasos de montaña.

Las Tierras Bajas mayas del Petén

Los habitantes de las Tierras Bajas mayas se concentraron en el norte del territorio guatemalteco, en el departamento de Petén. En su límite norte, la cuenca Mirador fue uno de los lugares más densamente poblados en los periodos Preclásico y Clásico. Los sitios del Preclásico más conocidos fueron Mirador y Nakbé, y hubo muchos otros que fueron ocupados por grupos mayas organizados de manera compleja a partir de 800 a.C., que alcanzaron su apogeo alrededor de 200 a.C.

TEXTO COMPLETO EN LA EDICIÓN IMPRESA

•Bárbara Arroyo.

Arqueóloga por la Universidad de San Carlos y doctora en antropología

por la Vanderbilt University. Ha trabajado en la Costa del Pacífico de

México, Guatemala y El Salvador y en el Altiplano maya. Directora del

Proyecto Kaminaljuyú de la Dirección General del Patrimonio Cultural y

Natural de Guatemala.

Samabaj, una isla sumergida en Atitlán

Sonia Medrano Busto

En 2008 inició la investigación arqueológica subacuática en

Samabaj, sitio sumergido en el lago de Atitlán; el reconocimiento

subacuático no ha terminado pero ya se sabe cómo era el sitio y el

paisaje que el agua cubrió.

El lago de

Atitlán, en el Altiplano de Guatemala, ocupa una caldera que se formó

hace 65 000 años. La actividad volcánica continuó y dentro de la caldera

se formaron tres volcanes que ahora son el límite sur del lago. Al

observar el paisaje es difícil imaginar que hace 1 700 años era

diferente, que el nivel del agua era por lo menos 25 m más bajo y en el

lado sur había tres islas, una de ellas con construcciones y monumentos.

Los antiguos habitantes del lago, cautivados por su entorno y encanto,

construyeron un espacio público. Pero el nivel del agua subió y el sitio

desapareció, para ser descubierto a finales del siglo xx y mostrarnos

que la naturaleza es poderosa y dinámica. En 2008 inició la

investigación arqueológica subacuática del sitio; el reconocimiento

subacuático no ha terminado pero ya sabemos cómo era el sitio y el

paisaje que el agua cubrió.

El buceo en el lago tiene limitaciones por la altitud, 1 560 msnm, y la temperatura del agua. Generalmente cada inmersión tuvo una duración promedio de media hora y sólo se podían realizar dos al día; el proceso para recuperar información era lento. La isla donde se construyó Samabaj es una elevación con lados empinados; el área donde se encuentran las construcciones se extiende 477 m de norte a sur, por 344 m de este a oeste, y antiguamente se encontraba a 400 m de la playa. Hasta el momento se han localizado estructuras con diferentes características: basamentos rectangulares, graderíos, estructuras circulares, bases para atracaderos y una construcción denominada Plaza Cerrada, que es un recinto destinado a usos rituales y públicos donde también se colocaron monumentos.

El buceo en el lago tiene limitaciones por la altitud, 1 560 msnm, y la temperatura del agua. Generalmente cada inmersión tuvo una duración promedio de media hora y sólo se podían realizar dos al día; el proceso para recuperar información era lento. La isla donde se construyó Samabaj es una elevación con lados empinados; el área donde se encuentran las construcciones se extiende 477 m de norte a sur, por 344 m de este a oeste, y antiguamente se encontraba a 400 m de la playa. Hasta el momento se han localizado estructuras con diferentes características: basamentos rectangulares, graderíos, estructuras circulares, bases para atracaderos y una construcción denominada Plaza Cerrada, que es un recinto destinado a usos rituales y públicos donde también se colocaron monumentos.

TEXTO COMPLETO EN LA EDICIÓN IMPRESA

•Sonia Medrano. Arqueóloga

por la Universidad de San Carlos de Guatemala, con estudios de posgrado

por la Universidad de Vanderbilt, Tennesse. Catedrática en la Escuela

de Posgrado de la Universidad Francisco Marroquín, Guatemala.

El Altiplano Central maya, Kaminaljuyú y sus vecinos

Bárbara Arroyo

Edwin Shook fue uno de los arqueólogos pioneros en realizar recorridos y excavaciones en esa zona, e identificó 28 sitios en el valle y alrededores, entre ellos Kaminaljuyú, Naranjo y Santa Isabel. Desafortunadamente, debido al crecimiento urbano, sólo se tiene información de la historia de algunos de ellos. Sin embargo, todos tuvieron monumentos lisos, cerámica de estilo similar y se asentaron cerca de cuerpos de agua en el Pre- clásico. Naranjo

El sitio de Naranjo se ubica a sólo tres kilómetros al norte de Kaminaljuyú (fig. 1), y su ocupación tuvo lugar entre 800 y 500 a.C.A pesar de la gran densidad de su población, no fue ocupado posteriormente, a excepción de alguna actividad ritual en el Clásico Tardío. Tal situación permitió investigarlo a fondo antes del desarrollo urbanístico moderno. Se demostró que el sitio fue un importante centro regional en el Preclásico Medio, también utilizado como lugar de peregrinaje.

TEXTO COMPLETO EN LA EDICIÓN IMPRESA

•Bárbara Arroyo. Arqueóloga por la Universidad de San Carlos y doctora en antropología por la Vanderbilt University. Ha trabajado en la Costa del Pacífico de México, Guatemala y El Salvador y en el Altiplano Maya. Directora del Proyecto Kaminaljuyú, Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural de Guatemala.

La zona de la boca costa en el Preclásico.

Intercambio,interacciones y la antigua ciudad de Tak’alik Ab’aj

Intercambio,interacciones y la antigua ciudad de Tak’alik Ab’aj

Christa Schieber de Lavarreda

La

estrecha franja que une a las partes de América del Norte y del Sur,

denominada Centroamérica, está marcada por la cordillera centroamericana

que corre como columna vertebral a lo largo del litoral del Pacífico.

Paralelo a ella se desplaza el característico paisaje de la boca costa,

fértiles laderas de esta cadena volcánica que descienden hacia la

planicie del mar. El paisaje, a media altura de estas laderas

(aproximadamente 600 msnm), donde los ríos no son tan anchos ni las

montañas y barrancos tan pronunciados que impidan cruzarlos, representa

la ruta de paso más fácil para el desplazamiento humano desde el inicio

de la historia mesoamericana hasta la actualidad.

Hace 2 700 años pasaban los mercaderes en viajes de semanas, custodiados siempre a su paso por las ceibas, y por el espectáculo del horizonte zigzagueante de la cadena volcánica –detrás del cual aparece el sol en las mañanas–, y por la planicie costera, en cuya línea se hunde al anochecer en el mar. Esta ruta del Preclásico es como un collar de cuentas, con las ciudades situadas aproximadamente a cada 45 km (trayecto que se puede recorrer a pie en un día), formando parte de un elaborado sistema de intercambio a larga distancia, el cual pasaba por diversos pueblos y fronteras culturales, desde El Salvador hasta Chiapas, cruzaba el istmo de Tehuantepec, hasta llegar al Golfo de México.

Hace 2 700 años pasaban los mercaderes en viajes de semanas, custodiados siempre a su paso por las ceibas, y por el espectáculo del horizonte zigzagueante de la cadena volcánica –detrás del cual aparece el sol en las mañanas–, y por la planicie costera, en cuya línea se hunde al anochecer en el mar. Esta ruta del Preclásico es como un collar de cuentas, con las ciudades situadas aproximadamente a cada 45 km (trayecto que se puede recorrer a pie en un día), formando parte de un elaborado sistema de intercambio a larga distancia, el cual pasaba por diversos pueblos y fronteras culturales, desde El Salvador hasta Chiapas, cruzaba el istmo de Tehuantepec, hasta llegar al Golfo de México.

TEXTO COMPLETO EN LA EDICIÓN IMPRESA

•Christa Ilse Schieber

Göhring de Lavarreda. Arqueóloga, encargada del programa de

investigación del Parque Arqueológico Nacional Tak’alik Ab’aj.

Especialista en arqueología de la zona de la boca costa del litoral del

Pacífico, y en el estudio y la conservación de la arquitectura de barro,

la escultura y el arte lapidario del Preclásico.

Cotzumalguapa, una ciudad del Clásico

Oswaldo Chinchilla Mazariegos

Gruesas capas de suelos ocultan a la vista los restos arquitectónicos de Cotzumalguapa, ciudad del Clásico, con excepción de los más prominentes, que se concentran en tres conjuntos: El Baúl, El Castillo y Bilbao. También yacen ocultas las calzadas que comunicaban entre sí estos conjuntos, que se extendían hacia los sectores habitacionales aledaños y formaban una compleja red de vías de comunicación.

No será la primera vez que la actividad humana en esta localidad destruya los restos del pasado. La actividad constructiva del Clásico cubrió hasta hacer casi invisibles los estadios de ocupación anteriores, que se remontan hasta el Preclásico Medio. Las esculturas monumentales hacen evidente el desarrollo de jerarquías políticas durante el Preclásico Tardío, y la participación de los escultores de Cotzumalguapa en amplias redes de interacción estilística y de escritura, que abarcaban la costa del Pacífico y el valle de Guatemala. La Estela 1 de El Baúl presenta una fecha de cuenta larga del año 37 d.C., y tuvo una de las inscripciones más largas de su época en Mesoamérica, ahora ilegible.

Tras un periodo de poca actividad durante el Clásico Temprano, Cotzumalguapa resurgió con fuerza a partir de 650 d.C. El auge de Cotzumalguapa coincidió aproximadamente con el abandono de Montana, un gran centro regional situado cerca del litoral del Pacífico, que fue el foco de la presencia teotihuacana en Escuintla. Durante el Clásico Tardío, Cotzumalguapa fue la ciudad más grande e influyente del sur de Guatemala. Su preponderancia se percibe en su estilo escultórico, cuyos ejemplos se encuentran distribuidos a lo largo de la costa del Pacífico y el Altiplano Central. Por motivos que se desconocen, Cotzumalguapa decayó hacia 950 d.C.

TEXTO COMPLETO EN LA EDICIÓN IMPRESA

•Oswaldo Chinchilla Mazariegos. Arqueólogo, profesor en la Universidad de Yale. Se especializa en la arqueología de la costa del Pacífico de Guatemala y en el estudio de la religión, el arte y los sistemas de escritura de Mesoamérica. Autor de Cotzumalguapa, la ciudad arqueológica: El Baúl, Bilbao, El Castillo (2012), e Imágenes de la mitología maya (2011).

La tumba real del Templo XVIII-A de Palenque, Chiapas

Lourdes Rocío Couoh Hernández, Martha Cuevas García

En 1957 fue descubierta una tumba real, cuando el equipo dirigido por Alberto Ruz Lhuillier exploraba el Templo XVIII-A, ubicado al sur del Grupo de las Cruces, el área ceremonial más importante de P lenque. Ese templo fue de los primeros que se investigaron dentro del conjunto arquitectónico conocido como Acrópolis Sur, donde se encuentran otros inmuebles importantes, como los templos XVIII, XIX, XX y XXI. Los dos entierros localizados dentro de esa tumba han sido motivo de un reciente estudio bioarqueológico (Couoh, 2013), de cuyos resultados daremos cuenta aquí.

Dentro del recinto funerario –llamado tumba III por Ruz– se encontraron dos esqueletos depositados directamente sobre el suelo: el principal fue un importante miembro de la elite gobernante, y el segundo corresponde a una mujer que perteneció a un estrato social más bajo. Una de las características más sobresalientes de la cámara funeraria es la antigüedad que le asignó Robert Rands (2004, p. 3), a partir de la cronología de la ofrenda cerámica, dentro del Clásico Temprano (400-600 d.C.). Así, se trata de la tumba real más temprana encontrada en Palenque, aunque en nuestras investigaciones recientes, el análisis por radiocarbono del gobernante arrojó fechas absolutas aún más tempranas: 250-420 d.C. (LTL12759A:1696 ±30 AP).

TEXTO COMPLETO EN LA EDICIÓN IMPRESA

•Lourdes Couoh Hernández.

Antropóloga física por la enah y doctora en antropología por la unam.

Martha Cuevas García. Arqueóloga por la enah y doctora en estudios

mesoamericanos por la unam. Investigadora del inah.

lunes, 15 de junio de 2015

La Casa de las Nueve Lanzas Afiladas y el glifo T514

Guillermo Bernal Romero, del Centro de Estudios Mayas del IIFL, descifró el glifo T514, que significa yej: "filo", y que ha permitido leer por primera vez su nombre. También, hace posible entender textos que eran incomprensibles o que no se deducían bien.

En el Templo de las Inscripciones, donde se encuentra la cámara funeraria descubierta por el arqueólogo Alberto Ruz Lhuillier, se lee La Casa de las Nueve Lanzas Afiladas es el nombre de la tumba de Kinich Janaahb Pakal, Sagrado Gobernante de Palenque.

El anunció de este hallazgo se hace no sólo en el aniversario del descubrimiento de la tumba del famoso gobernante quien reconstruyó el poder dinástico de Palenque después de una época de guerras, sino de la fundación del CEM, el 15 de junio de 1970, a cargo de Alberto Ruz, arqueólogo francés nacionalizado mexicano.

Antes del logro epigráfico de Guillermo Bernal, T514 no tenía lectura. Era un glifo con una clave en el catálogo del mayista inglés Eric Thompson; los especialistas no lo habían podido interpretar, pero conocían su importancia y su relación con contextos bélicos. Se sabía que a veces tiene un complemento fonético al principio y otro al final: ye-YEJ-je.

Llegar a comprender el significado de T514, yej: filo, fue resultado de una búsqueda sistemática bajo otras líneas de investigación. Al estudiar otros aspectos del jaguar, animal sagrado para los mayas, Bernal Romero revisó varios cráneos; al ver el molar superior, llamado diente carnicero, tuvo la impresión de que su forma la había visto en alguna parte: en un glifo.

En efecto, la forma básica del misterioso logograma refleja la temible pieza dental, que para los mayas fue un referente adecuado para expresar la palabra yej: filo. Al unir los glifos yej y te', "lanza", formaron la expresión yej te, "lanza afilada".

La Casa de las Nueve Lanzas Afiladas, Bolon Yej Te Naah, es un nombre relacionado con los nueve guerreros que fueron representados en los muros de la cámara mortuoria de Pakal "el Grande".

Pero el desciframiento tiene más implicaciones que permiten entender más de 50 textos glíficos que eran incomprensibles o que no se entendían bien, y que relatan guerras, capturas, nombres de casas, de dioses o de patronos de la guerra, invasiones, entradas a ciudades y sacrificios de prisioneros, provenientes no sólo de Palenque, sino también de Toniná, Piedras Negras, Dos Pilas, Yaxchilán y Dzibanché, entre otros sitios, explicó el epigrafista en conferencia de medios.

Por ejemplo, la expresión está presente en títulos guerreros, como el yajaw yej te, "Vasallo de la Lanza Afilada", que empleó el gobernante palencano Kinich Ahkal Mo Naahb, nieto de Pakal.

El experto explicó que la epigrafía es una disciplina filológica, historiográfica, con conexiones con la arqueología y la lingüística; se trata de un engrane para distintas disciplinas, como la iconografía. Y tal es parte del trabajo que se hace en el CEM. "El mundo de la escritura es maravilloso; al ser humano le gusta descubrir misterios y enigmas, y la epigrafía maya es todavía una de esas disciplinas románticas en las que se puede llevar a cabo ese anhelo".

Al respecto, señaló que alrededor del 20 por ciento de los glifos mayas no ha sido descifrado; de los más frecuentes ya se conoce el significado. Yej lo era, por eso es tan relevante el descubrimiento.

En su oportunidad, el director del IIFL, Alberto Vital, explicó que esa entidad universitaria se conforma por cinco centros y tres seminarios, que comparten varios puntos en común, como la lengua y la literatura en general, y en concreto, la lectura y escritura: cómo leemos, cómo escribimos y cómo representamos el mundo a través de la palabra y otros medios gráficos y visuales. "Este descubrimiento es una buena manera de hacer referencia al trabajo que realizamos".

Se trata de una investigación de punta, a la vanguardia del conocimiento. El hallazgo coloca no sólo al CEM y al Instituto, sino a toda la Universidad Nacional, en la mirada internacional y, en concreto, en la de los expertos en estudios mayas del mundo.

domingo, 14 de junio de 2015

El INAH descubre una pirámide en Toniná, Chiapas; más alta que la del Sol en Teotihuacán

Foto: H. Montaño / DMC INAH

Parte norte de la acrópolis de Toniná, Chiapas.

México, DF, 14 de junio.- Una pirámide de 75 metros de altura, más grande que la del Sol en Teotihuacán, es explorada por especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en la acrópolis de Toniná, Chiapas, la cual tiene una antigüedad de mil 700 años.

Emiliano Gallaga, director de esa zona arqueológica, explicó al periódico La Jornada que los trabajos se realizan desde hace dos años, y que mediante un mapa tridimensional se constató que en el sector noreste del sitio se halla una de las edificaciones más grandes de Mesoamérica, sólo comparable con otras del área maya ubicadas en Tikal y El Mirador, en Guatemala.

De acuerdo con el diario, otra característica que torna única a esa estructura prehispánica es que las siete plataformas o niveles que la integran fueron espacios específicos destinados para palacios, templos, unidades habitacionales y administrativas.

Es una única estructura para diversas funciones específicas dentro la estructura social, política, económica y religiosa, que no se repite en ninguna otra zona arqueológica del mundo maya, añadió el investigador del INAH.

“Es una gran sorpresa constatar que la pirámide fue hecha casi en su totalidad por los arquitectos prehispánicos y, por tanto, es más artificial que natural.

“Lo anterior se explica porque se creía que casi toda era un cerro o montículo natural, pero las recientes evidencias han develado que casi en su totalidad fue edificada por los antiguos pobladores.

“Toniná –prosiguió– es más grande de lo que sospechábamos. Sus pirámides están conectadas por medio de calzadas localizadas en lo alto de las elevaciones aledañas”.

Además, Gallaga comentó que tras estas evidencias en la pirámide de Toniná, también se corroboró que ésta supera en altura a la del Sol, en Teotihuacán, Estado de México, la cual mide 65 metros.

De esta manera los especialistas del INAH han determinado que el núcleo urbano tiene una continuidad arquitectónica de entre 10 y 12 hectáreas.

Esto significa que Toniná tiene el doble de hectáreas de las que anteriormente se conocían, y que correspondían sobre todo a la fachada sur de esa acrópolis, que es una de las más importantes de las zonas mayas.

El mapa tridimensional fue elaborado de manera conjunta por Juan Yadeun Angulo, director del Proyecto Arqueológico de Toniná, y el experto Carlos Pallán, quien dirigió a un grupo de estudiantes en arqueología y posgrado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH).

fuente:lajornada

viernes, 12 de junio de 2015

Maya: Hidden Worlds Revealed, San Diego Natural History Museum

For all the people in San Diego, a Maya exposition is open to visit to take the children and young ones to live the Maya World Experience among family and friends.

The ruined cities of the ancient Maya have captured

our imaginations since news of their discovery in the jungles of Central

America was published in the 1840s. Extensive research has uncovered a

culture with a sophisticated worldview that, during its Classic period

(250-900 AD), rivaled any civilization in Europe. Maya: Hidden Worlds Revealed, an original exhibition, sheds light on this mysterious and majestic ancient culture.

At 10,000 square feet, Maya: Hidden Worlds Revealed is the largest exhibition about the ancient Maya ever to be displayed in the United States. Created by the Science Museum of Minnesota, the Denver Museum of Nature & Science, and the Museum of Science, Boston, the exhibition debuted in St. Paul, Minnesota in 2013 and now makes it West Coast premiere.

Maya: Hidden Worlds Revealed uses a combination of hundreds of authentic artifacts, immersive environments, multimedia components, and hands-on activities to explore the rise and eventual decline of these fascinating ancient cities.

At 10,000 square feet, Maya: Hidden Worlds Revealed is the largest exhibition about the ancient Maya ever to be displayed in the United States. Created by the Science Museum of Minnesota, the Denver Museum of Nature & Science, and the Museum of Science, Boston, the exhibition debuted in St. Paul, Minnesota in 2013 and now makes it West Coast premiere.

Maya: Hidden Worlds Revealed uses a combination of hundreds of authentic artifacts, immersive environments, multimedia components, and hands-on activities to explore the rise and eventual decline of these fascinating ancient cities.

The

exhibition gives visitors a glimpse at a cross-section of Maya

life—from divine kings who ruled powerful cities to the artisans and

laborers who formed the backbone of Maya society.

Visitors will see

spectacular examples of Maya artistry made by masters of their craft,

along with objects from everyday life. They’ll also get a close look at

the scientific work being carried out at key Maya sites across Central

America to understand exactly how we know what we know of the

once-hidden Maya of the ancient past.

Presented in English and Spanish.

Made possible with support from the National Endowment for the Humanities.

“Maya: Hidden Worlds Revealed”

When: Opens Friday. Continues 10 a.m. to 5 p.m. daily through Jan. 3

Where: San Diego Natural History Museum, 1788 El Prado, Balboa Park

Tickets: $11 to $29 (admission includes access to the entire museum); $9 to $16 for members

Phone: (877) 946-7797

Online:Details San Diego Natural History Museum

martes, 9 de junio de 2015

Libro infantil interactivo "Chan Kaambal máaki Uxmal" - "El enano de Uxmal"

Se les invita a leer "Chan Kaambal máaki Uxmal" - "El enano de Uxmal", un libro para niños interactivo donde pueden escuchar la lectura del texto en Maya y en Castellano, pueden leer el libro en línea haciendo "click" sobre la imagen de la portada.

Saludos y compartan con los niños

EM

Saludos y compartan con los niños

EM

fuente: Instituto de Investigaciones Filológicas U.N.A.M.

miércoles, 3 de junio de 2015

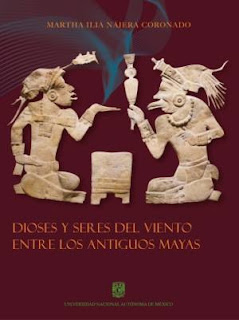

Libro: Dioses y seres del viento entre los antiguos Mayas

Libro: Dioses y seres del viento entre los antiguos Mayas de Martha Ilia Nájera Coronado.

Pueden leer avances del libro haciendo "click" sobre la portada.

Saludos.

EM

La pregunta inicial que se plantea en este libro es la posible existencia de dioses y seres sobrenaturales vinculados con el viento en la cultura maya prehispánica. Si bien en otras regiones mesoamericanas es clara la presencia de divinidades asociadas con este fenómeno meteorológico, como es el caso de Ehécatl en el centro de México, resulta extraño que no hubiera en las diversas comunidades que habitaron el área maya una deidad que lograra dicha relevancia. De esta manera, en este libro, la autora explora diversos dioses que tuvieron entre sus atributos precisamente al aire en movimiento. Para ello, primero expone algunas de las características que, conforme a fuentes de otras regiones mesoamericanas, podrían distinguir a un dios del viento, y con esta herramienta metodológica que parte del análisis comparativo, presenta una revisión e interpretación de diversos dioses y animales que, desde su perspectiva, estarían relacionados con los distintos vientos. Así, el libro constituye una contribución original para la comprensión de diversos aspectos de la religión maya.

Pueden leer avances del libro haciendo "click" sobre la portada.

Saludos.

EM

La pregunta inicial que se plantea en este libro es la posible existencia de dioses y seres sobrenaturales vinculados con el viento en la cultura maya prehispánica. Si bien en otras regiones mesoamericanas es clara la presencia de divinidades asociadas con este fenómeno meteorológico, como es el caso de Ehécatl en el centro de México, resulta extraño que no hubiera en las diversas comunidades que habitaron el área maya una deidad que lograra dicha relevancia. De esta manera, en este libro, la autora explora diversos dioses que tuvieron entre sus atributos precisamente al aire en movimiento. Para ello, primero expone algunas de las características que, conforme a fuentes de otras regiones mesoamericanas, podrían distinguir a un dios del viento, y con esta herramienta metodológica que parte del análisis comparativo, presenta una revisión e interpretación de diversos dioses y animales que, desde su perspectiva, estarían relacionados con los distintos vientos. Así, el libro constituye una contribución original para la comprensión de diversos aspectos de la religión maya.

fuente: Instituto de Investigaciones Filológicas U.N.A.M.

sábado, 25 de abril de 2015

sábado, 14 de marzo de 2015

Archaeologist study murals adorning the walls of ancient Maya

In a complex, 1,300-year-old Maya mural in the Guatemalan jungle, a

ruler with an elaborate plumed headdress and impersonating a god,

consults with priest-scholars as they celebrate the new year. Though the

Lord of Hammer-Stone Hill is present, it is a rare glimpse of life that

is not a court scene, say the archaeologists studying it and other

murals in the ancient ruins of the city of Xultun.

The archaeologists are studying not just royalty and the court, but the people of lower status too.

“Our ongoing work seeks to refine understandings of the mechanisms through which sacred royal power was legitimated and maintained, and to elucidate the roles that specialists such as the taaj [functionaries] played in those processes,” wrote the authors of an article about the murals published in the journal Antiquity. “The Xultun mural sheds a rare light on some of these strands as they pertain to a group of seven artisans, scribes and priests; we see here, ‘set before their king’, individuals who played distinct and important roles in producing and sustaining political authority at Xultun.”

The taaj are people (one of them is depicted on the left in the photo of the mural at the top of this article) who served the ruler. Taaj means obsidian. The archaeologists are unsure why the men are called obsidian.

Xultun was discovered in 1915 and studied in the 1920s and again in

1974 and 1975. Unfortunately, some of its artifacts, including large

steles, were looted.

The website Trafficking Culture says the site has plazas, buildings and ball courts. The largest Xultun structure has a nearly square base that measures about 148 feet (45 meters) and is 79 feet (24 meters) tall. On top is a platform with a small structure.

It seems the people of Xultun had a penchant for using minerals as

proper nouns. An “epigraphic study of an emblem glyph associated with

the site indicates that during the Classic Maya period Xultun was called

B’aax Witz or Quartz Hill/Mountain,” Trafficking Culture says.

“Like nearly every Maya site in the Petén, Xultun was heavily looted in the 1960s and 1970s to feed the international demand for Maya ceramics and sculptural material,” the site says.

The authors of the February 2015 article in Antiquity, including lead researcher William Saturno of Boston University, started excavations at Xultun in 2008. The article gives many details on the murals and what significance they may have had to the people of the time.

Also depicted are two men dressed as military captains, though damage makes their identities unclear. The sharing of roles by junior and senior taaj men suggests “a religious order linked to sacrificial rites and thus obsidian blades (ubiquitous in Maya sacrificial rites), or an early guild of master craftsmen and apprentices (journeymen), who may be blood relations.” Also, they wrote, the mural suggests a guild that united trades including artists, calendrical priests and scribes.

There are many texts inscribed on the wall, dealing with astronomical, calendrical and “textual” content, they wrote.

The walls are constructed of stone blocks and wet mortar. Workers prepared the surface with a layer of mud to smooth the surface and then lime plaster.

Several scientific testing methods identified iron-oxide pigments, including hematite, Maya blue, carbon black and calcite white to make dark brown, red, orange, yellow, white, blue, blue-green and purple (red-blue) and yellow.

“On the north wall, the seated lord is distinguished by his

blue-green feathers and jewelry, white shells and skeletal ornaments, as

well as by calligraphic outlines in both black and red specular

hematite. The materials and techniques used to paint the Xultun chamber

are consistent with artworks by other master artists and scribes

painting murals and pottery.”

The authors intend to write later articles detailing the results of excavations of the murals and analysis of hieroglyphic texts that are on the paintings.

Featured image: Junior Obsidian kneels before the Lord of Hammer-Stone Hill, the apparent ruler of Xultun.

Source: http://www.ancient-origins.net

(Illustrations from Antiquity journal)

By Mark Miller

The archaeologists are studying not just royalty and the court, but the people of lower status too.

“Our ongoing work seeks to refine understandings of the mechanisms through which sacred royal power was legitimated and maintained, and to elucidate the roles that specialists such as the taaj [functionaries] played in those processes,” wrote the authors of an article about the murals published in the journal Antiquity. “The Xultun mural sheds a rare light on some of these strands as they pertain to a group of seven artisans, scribes and priests; we see here, ‘set before their king’, individuals who played distinct and important roles in producing and sustaining political authority at Xultun.”

The taaj are people (one of them is depicted on the left in the photo of the mural at the top of this article) who served the ruler. Taaj means obsidian. The archaeologists are unsure why the men are called obsidian.

Sakun taaj means Senior Obsidian, and itz’in taaj means Junior Obsidian, apparent ranks of the people serving the ruler. These texts are on the walls near the figures.

The website Trafficking Culture says the site has plazas, buildings and ball courts. The largest Xultun structure has a nearly square base that measures about 148 feet (45 meters) and is 79 feet (24 meters) tall. On top is a platform with a small structure.

A map shows the region, the site and the building, 10K2, where the murals are.

“Like nearly every Maya site in the Petén, Xultun was heavily looted in the 1960s and 1970s to feed the international demand for Maya ceramics and sculptural material,” the site says.

The authors of the February 2015 article in Antiquity, including lead researcher William Saturno of Boston University, started excavations at Xultun in 2008. The article gives many details on the murals and what significance they may have had to the people of the time.

The mural focuses on an order of scribal-priests, with at least four men in identical attire and at least three men who share the title taaj [obsidian], one of whom kneels in front of the ruler. The two poorly preserved seated figures on the east wall may have also held similar roles and titles. These seven men are gathered in consultation, in participation or as witnesses to the primary scene, where a royal governor celebrates a calendrical ritual that occurred during the first month of the year and which was probably related to the new year,The ruler or governor has a censer bag. The staff he is holding has lk’ symbols. The man kneeling behind is holding the ruler’s quetzal plumes.

says the article in Antiquity.

Also depicted are two men dressed as military captains, though damage makes their identities unclear. The sharing of roles by junior and senior taaj men suggests “a religious order linked to sacrificial rites and thus obsidian blades (ubiquitous in Maya sacrificial rites), or an early guild of master craftsmen and apprentices (journeymen), who may be blood relations.” Also, they wrote, the mural suggests a guild that united trades including artists, calendrical priests and scribes.

There are many texts inscribed on the wall, dealing with astronomical, calendrical and “textual” content, they wrote.

The walls are constructed of stone blocks and wet mortar. Workers prepared the surface with a layer of mud to smooth the surface and then lime plaster.

Several scientific testing methods identified iron-oxide pigments, including hematite, Maya blue, carbon black and calcite white to make dark brown, red, orange, yellow, white, blue, blue-green and purple (red-blue) and yellow.

The archaeologists took scans of some of the

murals because the walls are so close together they couldn’t get proper

photographs. The image above is a photograph.

The authors intend to write later articles detailing the results of excavations of the murals and analysis of hieroglyphic texts that are on the paintings.

Featured image: Junior Obsidian kneels before the Lord of Hammer-Stone Hill, the apparent ruler of Xultun.

Source: http://www.ancient-origins.net

(Illustrations from Antiquity journal)

By Mark Miller

Suscribirse a:

Entradas (Atom)